Chiesa di San Salvatore

Testimonianza dell’architettura religiosa altomedievale

Il complesso di San Salvatore – Santa Giulia, oggi sede del Museo della città, è uno straordinario palinsesto architettonico che ingloba il monastero femminile edificato dal duca di Brescia Desiderio nel 753, prima di diventare re.

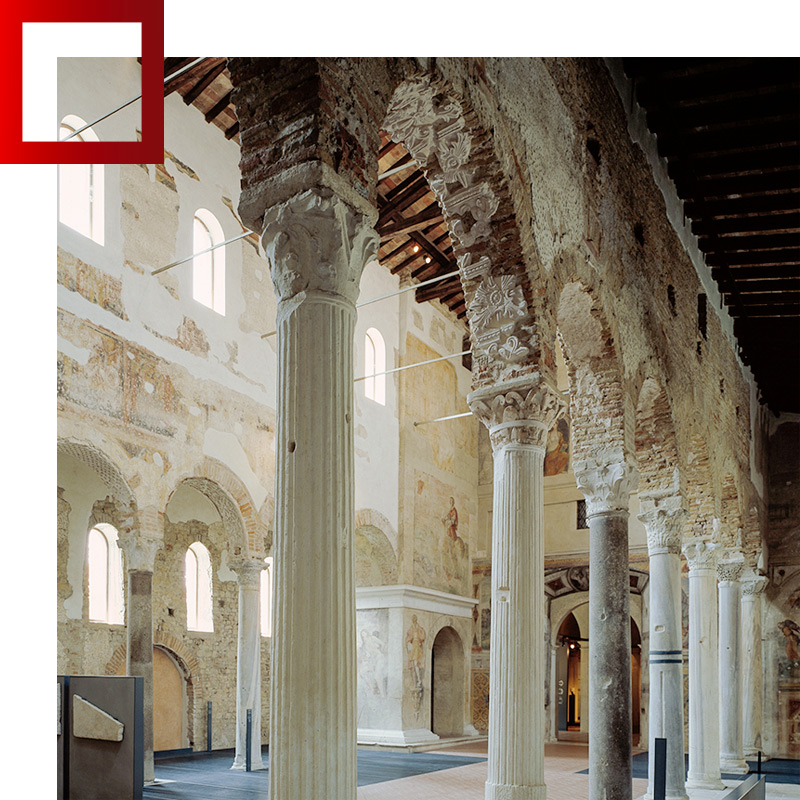

La chiesa di San Salvatore è tra le testimonianze più importanti dell’architettura religiosa altomedievale, conservata in alzato, ed è il cuore del complesso monumentale di Santa Giulia.

Un primo luogo di culto longobardo databile alla seconda metà del VII secolo d.C. è stato individuato nell’area che precedentemente era occupata da abitazioni di età romana. Questo luogo di culto presenta una pianta a “T”, con transetto a tre absidi, e rimase in uso sino alla metà dell’VIII secolo d.C., quando venne costruita la chiesa desideriana, di dimensioni maggiori, articolata in tre navate scandite da colonnati.

L’architettura

La basilica venne interamente decorata con stucchi e affreschi integrati tra loro, creando con i marmi romani reimpiegati e le pietre lavorate dal cantiere longobardo un insieme armonico straordinario. L‘apparato ornamentale costituisce, con quello del cosiddetto “Tempietto Longobardo” di Cividale, uno dei più ricchi e meglio conservati dell’Alto Medioevo.

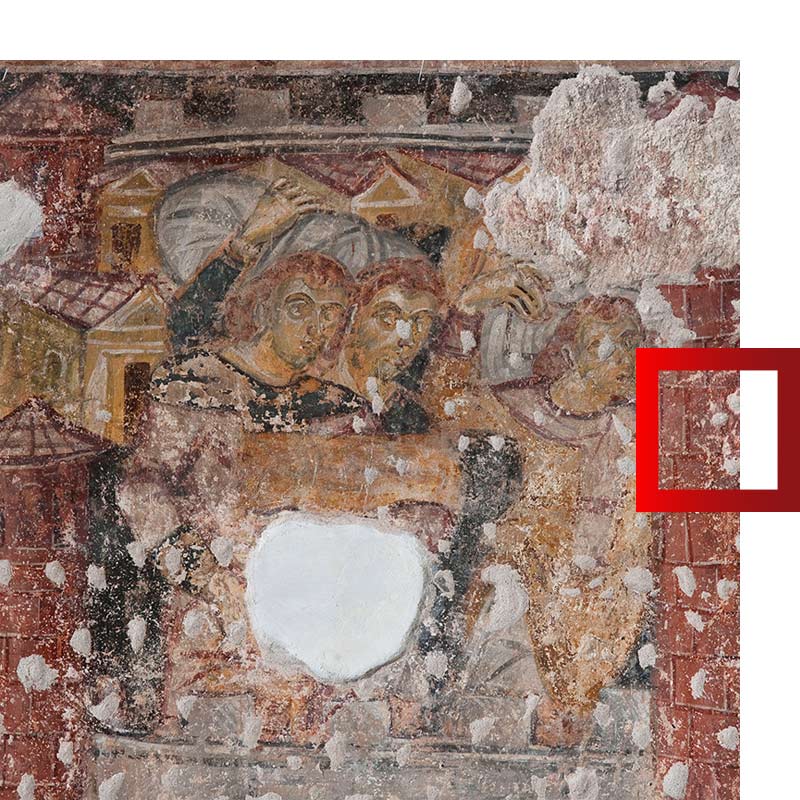

Gli affreschi

Sulle pareti della navata centrale le raffigurazioni dipinte al di sopra degli archi erano disposte su tre fasce.

Nei riquadri più in alto sono rappresentati episodi della vita di Cristo dall’infanzia alla Resurrezione, mentre nei riquadri del registro inferiore sono rappresentate vicende delle sante martiri cristiane Giulia, Pistis, Elpis e Agape, le cui reliquie erano custodite nella cripta stessa della basilica.

Delle iscrizioni alla base delle storie sulla parete sud della navata centrale, di cui sopravvivono alcuni frammenti, sono leggibili le parole “Regnantem Desiderium” a ulteriore testimonianza della cronologia di edificazione della basilica, mentre altre lettere restano di difficile interpretazione.

Pietre e marmi

L’ampio uso di materiale di reimpiego di età classica e di provenienza bizantina offre una delle più significative testimonianze della volontà di affermazione del popolo longobardo. Colonne e capitelli sono diversi nel materiale e nelle decorazioni, ma disposti in modo da creare una corrispondenza tipologica tra quelli delle navate settentrionale e meridionale; alcuni sono provenienti da spogli di edifici precedenti, mentre altri vennero realizzati appositamente.

In particolare nel colonnato nord si distinguono due capitelli “a paniere” di matrice bizantina, provenienti forse da Ravenna, a seguito della conquista della città da parte degli stessi Longobardi.

Gli stucchi

Gli stucchi rivestivano un’importanza fondamentale nella decorazione della basilica, secondo modelli ravennati (Sant’Apollinare in Classe) e romani (San Paolo Fuori le Mura). Inoltre nascondevano le imperfezioni nella giunzione di elementi diversi e completavano le parti mancanti dei pezzi lapidei di reimpiego. I diversi motivi decorativi realizzati a stucco e disposti con attenta simmetria rivestivano i sottoarchi, le ghiere e le aureole che circondavano il capo dei personaggi principali degli affreschi. Gli elementi floreali erano impreziositi, come nei fregi del Tempietto di Cividale, da piccole ampolle di vetro colorato inserite al centro dei petali delle corolle. In stucco erano anche i lacunari che rivestivano i soffitti di legno a copertura piana. Gli stucchi venivano modellati direttamente sul muro, con un’armatura composta da sottilissime canne, su strati sovrapposti: contemporaneamente agli affreschi veniva steso un primo strato, la cui modellazione veniva poi completata e ravvivata dal colore.

La basilica era arricchita da cornici, mensole e formelle in terracotta, esempio isolato nella produzione artistica dell’epoca. Tutto l’apparato decorativo accoglie con evidenza gli influssi dell’arte mediorientale, dovuti anche all’arrivo di maestranze migrate dopo la caduta dell’impero Omayyade.

La tomba della regina Ansa

Nel muro perimetrale meridionale della chiesa era ricavata una tomba, di cui resta un arco con tracce di decorazione ad affresco che doveva sormontare una cassa di lastre di pietra.

La presenza su di essa, sino al XVII secolo, dell’iscrizione “Ansa regina, regis Desiderii uxor”, la posizione importante e la tradizione di offrire focacce e vino ai poveri in occasione dell’anniversario della morte della regina Ansa(come testimoniavano gli affreschi sulle spallette dell’arcosolio), fanno supporre che si trattasse effettivamente della tomba della moglie di Desiderio.

Di fronte all’arcosolio sono inoltre presenti, al di sotto del piano pavimentale, tre tombe a cassa in muratura, con copertura alla cappuccina e interno decorato con croci dipinte e motivi ad intreccio, probabilmente appartenenti alla famiglia di Ansa, forse del padre e dei due fratelli.

Le decorazioni e le reliquie di Santa Giulia

Anche i motivi ornamentali dell’arredo liturgico in marmo riecheggiavano la ricchezza delle decorazioni in stucco e in terracotta: a un ambone dovevano appartenere le lastre in marmo bianco con raffigurati due pavoni gradienti verso il centro, sintesi del naturalismo di età tardoantica e dell’eleganza bizantina.

Lastre ad arco con decorazione geometrica e vegetale dovevano forse costituire una struttura a baldacchino al di sopra di un altare o di un reliquiario, mentre numerose cornici ad archetti sembrano pertinenti a una pergula di separazione tra la zona absidale e le navate della chiesa.

Dopo l’arrivo delle reliquie di Santa Giulia nel 761, la chiesa venne dotata di una cripta, che subì diverse trasformazioni sia in antico sia in età romanica, quando venne ampliata verso ovest. Nella zona più antica si vedono ancora gli archetti decorati in stucco e lacerti degli affreschi.

Visita

Info e contatti

Chiesa di San Salvatore

Via dei Musei, 81B – Brescia

Tel. 030 8174200

Mail. cup@bresciamusei.com

Sito web

Tickets

VUOTO

Biglietti

Biglietto Integrato Musei

Il Biglietto Integrato Musei permette di visitare Brixia. Parco archeologico di Brescia romana con il santuario repubblicano, il Capitolium e la Vittoria Alata e i quattro musei del sistema civico bresciano: Museo di Santa Giulia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia, Museo delle Armi Luigi Marzoli. Il Biglietto Integrato dura fino al 31 dicembre 2025 e consente un ingresso al parco archeologico e un ingresso in ciascun museo.

- Intero: 19,00€

- Convenzioni: 16,00€

Biglietto Musei

Il Biglietto Musei permette di visitare i quattro musei del sistema civico bresciano: Museo di Santa Giulia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia, Museo delle Armi Luigi Marzoli. Il Biglietto Integrato dura fino al 31 dicembre 2025 e consente un ingresso in ciascun museo.

- Intero: 15,00€

- Convenzioni: 12,00€

Orari

Orario estivo (1 giugno – 30 settembre):

Lunedì (non festivi): Chiuso

Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica: 10:00 – 19:00

Ultimo ingresso: 18.15

Orario invernale (1 ottobre – 31 maggio):

Lunedì (non festivi): Chiuso

Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica: 10:00 – 18:00

Ultimo ingresso: 17.15